自分は某都内の大学で古代史を専攻している者です。

専攻は古代史ですが、考古学も学んでいるので発掘調査にも参加しています。

発掘調査なんてものは場合によっては墓荒らしと大差ないんです。

故に色々と出てきます。誰だって自分の墓を荒らされたくないと思います。

古代人も同じなんですかね。

今から書き込ませていただくのは、そんな自分が体験した古墳発掘調査の時のお話です。

まあ、ほんの一例ですが…。

※

自分が長野県の某古墳群の一つ、F11号墳の発掘をしていた時の事。

時期は暑い夏、何もしなくても汗が出てくる。

ギラギラと照らす太陽の下、ずっと移植ゴテ(簡単にいえばスコップ)を使って穴を掘る。

相当気が滅入ってくる作業ではあるが、古墳を掘れるのは滅多にない。みんな気合いが入っていた。

しかし、手違いというものは必ず起るものだ。

普通、古墳を掘る時はお祓いをしてから古墳を掘るのが大学の風習であった。

去年は同じ古墳の測量調査をしたのだが、その時も近所の神社の神主さんにお祓いを依頼したのを覚えている。

だが、今回はお祓いをしていなかったのだ。

そこら辺は大学の校風もありしっかりしていたのだが、今回はなぜかみんな頭からすっきりと欠落していた。

この時点から色々おかしかったのかもしれない。

みんなはもう発掘も始まってしまっているし、今更お祓いをするのも締まりが悪いという事で、この件には触れないようにしている。

自分はその時どうも気持ちが悪かったのを覚えている。

だけど教授の手前、下っ端の自分は黙って指示に従っていた。

発掘は順調に進み、少し余裕が出てきたので、周辺遺跡を少し回ってみようという事になった。

長野県には弘法山古墳や森将軍塚古墳等、考古学的に重要な遺跡が多い。

みんな発掘の一息には丁度良いという事で、何班かに分かれて二代わりで行く事になった。

※

数日が経ち、自分の班が行く日になる。その日も猛烈な暑い日だった。

うだるような日の中、遺跡に向かい車は走って行く。

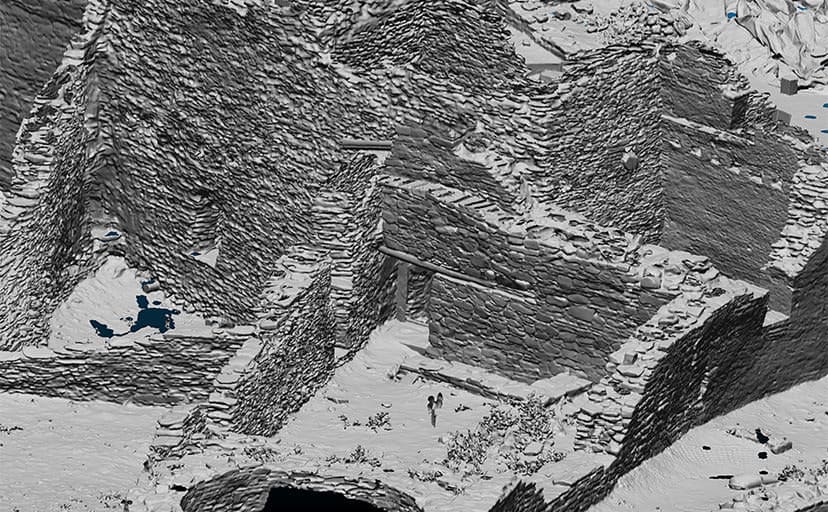

今から行く遺跡は○○古墳群という場所で、積み石で造られた古墳が二百以上も群集しているという特徴的な遺跡だ。

これは自分たちの大学とは違う大学が発掘しており、某大御所研究者が死ぬ直前まで発掘をしていたらしい。

自分もまだ行った事がなく結構楽しみにしていたので、少々興奮気味だったのを覚えている。

山間の谷沿いに数え切れないほどの古墳がある。

まるで自分たちが眠る場所を守るかのように谷間を埋め尽くしている。

自分たち以外には見学者は一人も居なかった。

暑い中、鬱蒼とした木々の中を五人ほどで歩いて行く。

静かな森の中、自分たちの足音しかしない。

「ザクザク、ザクザク」そんな音が谷間に反響している。

今から思えば異様な光景だと思う。

この○○古墳群は保存状態がとても良く、石室も羨道も完璧に残っている古墳も多い。

その石室の一つに入り、ライターで周りを照らす。石室の中は涼しく、真っ暗だ。

光を照らさなければ何も見えない。

今回はライトを持っていなかったのでライターで代用した。

火に照らされた石室は妖艶に揺らめき、この世のものとは思えない。

ゾッとした感覚に押され、石室内から出た。

そして石室内で撮った写真を確認したら目を疑った。

その写真には石室内の全景が写っていた。

ただ、その中央、床当たりから無数の腕が天井に向かって伸びている。

しかもまるで石室内から出ようとしているかのように。

それだけに留まらず、その無数の手の隙間から女性らしき顔がこちらを俯き加減に見ている。

その表情は石室の外の光ある世界をじっと見つめるかのような表情だった。

無論、みんなにもその写真を見せた。

みんな怖がるのだが、○○古墳群の奥に行く足を止める人はいない。

これが学者、学者の卵の性なのかもしれない。

でも、恐いものは恐い。不安を消すかのように喋りながら歩いて行った。

ふと右側を見ると、発掘仲間の女の子が真っ青な顔をしている。

「どうしたの」

そう呼び掛けると彼女は俯き加減でぽつぽつと喋り出した。

「さっきから女の人が木々の間から見えるんだけど、あと右足がとても重い。さっきの写真のせいかな」

泣きそうな声でこちらにいってくるのだ。

冗談じゃない。

女性なんて居ないし、谷間には自分たちしか居ない。

人っ子一人居ないのだ。

でも最後まで古墳の見学を終え、来た道を引き返す事となった。

みんな、ある種の強迫観念にかられて途中で引き返す事が出来なかったのだ。

その途中、先輩が「さっき写真とった古墳、もう一度確認してみよう」と言い出した。

自分も興味があったので探すのを手伝ったのだが、一向に見つからない。

まるで元々そこに存在しなかったかのように姿を消していたのだ。

もう、訳が解らなくなってきた。

※

さて、後日談なのだが、発掘後の打ち上げの時、その写真を肴にみんなで酒を飲んでいた。

無論、他の班の人も一緒だ。

さんざん盛り上がって、片付けに入ったのだが、その時テレビが人知れず点いたのだ。

みんな、タイマー機能のせいだろうと部屋を出て寝始めたが、自分だけは知っている。

そのテレビにはタイマー機能は付いていないという事を。リモコンは隠した。

これ以上騒ぎたくなかったから。

この事をお世話になった古代史の修士の先輩に話した事がある。

眼鏡のよく似合う先輩だ。

いつも修士さんと自分は呼んでいる。

その人はさも当然そうにこう言った。

「君、そんな事当たり前じゃないか。」

あまりにもあっさりとした答えだ。

自分はたまらず、

「だって、こんなにもハッキリ写っているんですよ。驚かないんですか」

少々受けると思って話したのに、この反応ではつまらなかった。

「君はまだ考古学の知識がしっかりと入っていないみたいだね。そんなんじゃ学者にゃなれんよ」

そんな風に言い始めた。

これには少しカチンときて、

「意味分からないですよ」

とムキになって返す。

「『ことどわたし考』」

そう、修士さんはぽつりと漏らした。

ハッとした。自分が少し恥ずかしくなってきたのを覚えている。

こんな事を忘れるなんて。

いや、考えるのが恐かったから自分もみんなも口に出したり、考えたりするのを無意識に止めていたのかもしれない。

「気づいたようだね。考古学関係者なら『ことどわたし考』を知らなきゃモグリってくらい有名な論文だ。

その中で古代人が古墳の石室内を黄泉の国と捉えていたという可能性が述べられている。

この論文の骨子はこの事ではないけど、僕的にはこの論は賛成だよ。

君も石室の中に入ったのならば感じた筈だよ。石室内は人の世界ではないとさ」

そう言ってコーヒーをすする。

僕の背には冷や汗がタラタラと流れ始めていた。

「加えてイザナギ、イザナミの黄泉の世界の神話だ。

記紀に記されているこの神話も、この話に説得力を持たせる。

イザナギはイザナミを閉じ込めるために岩で黄泉の世界に続く道を閉じるが、石室に入るための羨道も閉塞石という岩で塞がれている場合が多い。

また古墳内で食べ物を死者に捧げるなどの祭祀も行われていたようだ。

これは黄泉戸契に通じるところがある」

ここで修士さんはまたコーヒーを一口飲みこう続けた。

「話をまとめるとさ。古代人は石室に続く羨道は黄泉に続く道、石室内は黄泉の世界。本来、人が立ち入るべき世界じゃないんだよ。

神話にもあるように、死者は生者が羨ましくて仕方ないんだよ。

だからイザナギを執拗に追いかけ回したんだ。だからこの写真でも、こんなにも手を伸ばして、こんなにも羨ましそうにしている。

千五百年以上もご苦労な事だね。でもまあ、僕らは学者志望だ。

こんなもん無視すればいい」

そして最後に自分の顔をじっと見つめて喋り出す。

「この世の世界じゃない風景が撮れるなんて面白いじゃないか。

黄泉の世界はどうだった。帰って来れて良かったね。

あの手は確実に引っ張り込もうとしているよ」

にやりと笑って修士さんは研究室の方に歩いて行った。