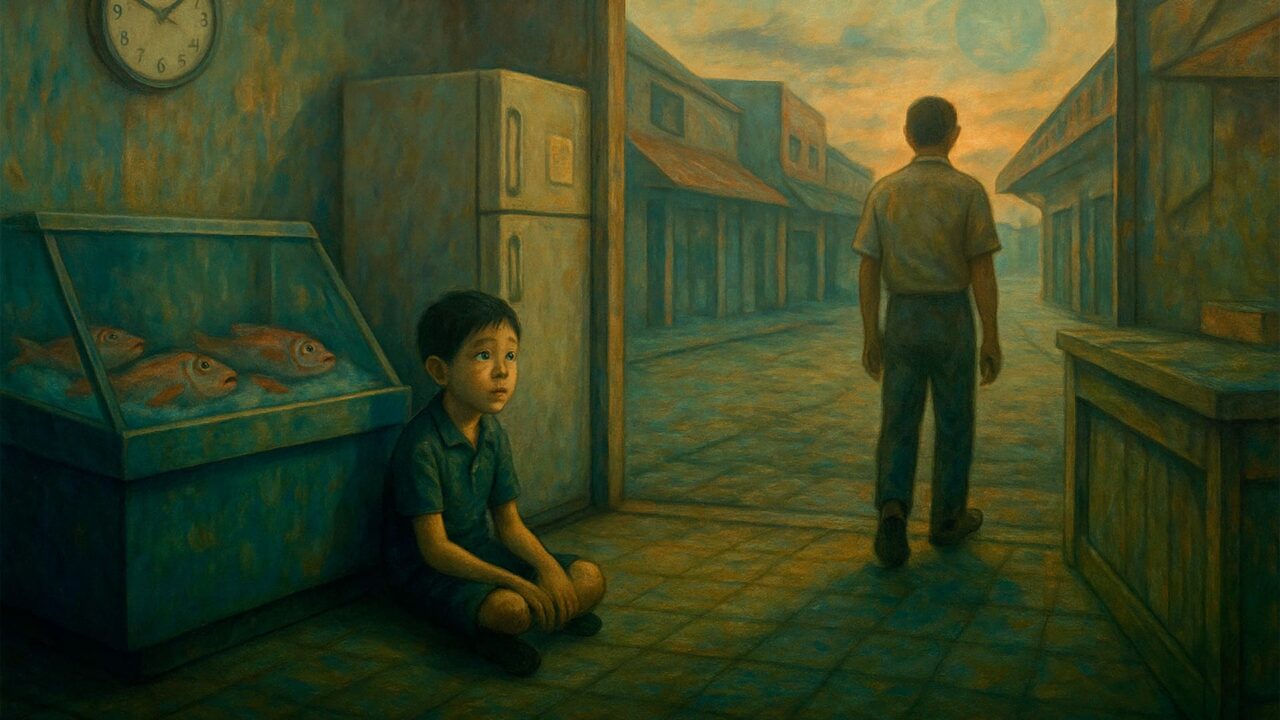

それは、私が8歳の頃に体験した、今も忘れられない出来事です。

我が家は商店街の一角にある魚屋で、年中無休で営業していました。

ある日、目を覚ますと、家の中には誰もいませんでした。

店は閉まっておらず、いつも通り営業しているはずなのに、本当に誰もいなかったのです。

※

私は「お客さんが来たら大変だ」と思い、一人で店番をすることにしました。

ところがすぐに、ある“異変”に気がつきました。

時計を見ると、朝の9時頃でした。

けれども、店の奥の入り口から外の景色を見ると、そこにあるべき“朝の明るさ”が感じられなかったのです。

空はまるで夕方のようにグレーがかっており、太陽は出ているのに、あのオレンジ色の光が一切ありませんでした。

それは、ただただ冷たく光のない“灰色の夕陽”でした。

※

私は店の前でしばらくぼんやりしていました。

10分ほど経った頃、ふと気づきました。

――誰一人として通行人が現れないのです。

それだけではありません。

商店街のはずなのに、物音が一切しないのです。

風の音も、車の音も、人の気配も……なにもかもが、まるで“消されている”かのように静まり返っていました。

私は急に怖くなって、家のリビングへ戻り、冷蔵庫にもたれ掛かって座り込んでしまいました。

※

あまりの静けさが不気味で、テレビをつけることにしました。

しかし、どのチャンネルに変えても画面は砂嵐のまま。

「ザーッ」というノイズ音すら聞こえないのです。

――これはもう、幽霊が近くにいるに違いない。

ビビリだった私は、そんな直感に突き動かされて、すぐに家を飛び出しました。

けれども、商店街にはやはり誰もいない。

すべての店は開いているのに、声も音も気配もない、異様な空間でした。

※

しばらく彷徨っていると、やがてひとりのおじさんが立っているのが見えました。

思わず駆け寄り、シャツを掴んで泣きつきました。

そのおじさんは私を見下ろしながら、少し戸惑ったように言いました。

「なんで君、ここにいるんだ? 他の人には誰にも会ってないか?」

私は状況がわからず、ただ首を横に振るばかりでした。

「ここは本来、俺の地域じゃないんだけどな……」

おじさんは明らかに困った様子でした。

そして、ひとつ息をつくとこう言いました。

「仕方ない。おじさんが助けてあげる。目を閉じて、三つ数えて」

※

私は言われるがまま、目を閉じて「いち、に……」と数え始めました。

そのとき、急に軽い頭痛に襲われました。

頭の中が少しだけ、ズンと重くなったような感じでした。

それでもなんとか落ち着いたので、三つ目を数える前に、つい目を少しだけ開けてしまいました。

すると、そこは――

完全な闇でした。

本当に、何も見えないほどの真っ暗闇だったのです。

掴んでいたはずのおじさんのシャツも、そこにはありませんでした。

※

そして次の瞬間――

私は、自宅のリビングの冷蔵庫の前に座り込んでいました。

気がつくと、母がそこに立っていました。

「……あれ? さっきまであんた、二階にいたよね? いつ降りてきたの?」

そう問いかける母に、私は何も答えることができませんでした。

ただ、ようやく“元の場所”に戻ってこられたという安堵だけが、胸の奥で静かに脈打っていました。

※

あの時、私はどこにいたのでしょうか。

商店街は確かに“そこにあった”のに、人も音も時間も、どこかずれていた。

そして、「ここは俺の地域じゃない」と言ったあのおじさん。

彼が何者だったのか、なぜ私を“助ける”ことができたのか。

今でも答えは見つかりません。

ただ、あの朝だけは――私が知っている現実とは、少し違っていたのです。