これは母から聞いた話です。

私の曽祖父、つまり母の祖父が亡くなった時のことです。

曽祖父は九十八歳という当時ではかなりの高齢でした。

普段から背筋をぴんと伸ばし、威厳ある老人だったとのことです。

しかしそんな曽祖父も老衰には勝てず、床につくようになりました。

曽祖父は、母の住む家のごく近所に住んでいたため、母の母、つまり祖母が看病に通っていました。

※

母は当時高校生で、曽祖父が亡くなった日も学校へ行っていました。

一週間くらい前から、そろそろだと言われていたそうですが、まだ大人でない母に人の死に目など見せないほうが良いという祖母の判断で、母は曽祖父の床へは近付くことを許されませんでした。

学校から帰った母は、自分の部屋で畳の上に仰向けになり、取り留めもない考え事をしていました。

一時間に一度、「ぼーんぼーん」と居間にある柱時計の音が聞こえてきます。

『いま、何時だろう』

そう思って母が机の上の置時計を見上げた瞬間でした。

『あっ!』

体の自由が利きません。視線以外は全く動かせないのです。

『これは金縛りだ』

この事実に少し混乱しましたが、それと同時に母は曽祖父のことを思い浮かべました。

『まさか、おじいちゃん……』

すると、曽祖父の家がある方角の壁から突然、白い馬の首が現れました。

馬はそのまま、壁を抜けて母の部屋に入って来ます。

白い馬は、着物を着た人を乗せていました。

何もかも真っ白で、額には三角頭巾。幽霊の装束です。

幽霊を乗せた白い馬は次から次へと現れ、全部で六頭になりました。

彼らはゆっくりと、重々しく進んで行きます。

真っ白な着物のたもとが風になびくように揺れています。

その集団が母のすぐ側まで来たとき、その中の一人が母の方を見ました。

『おじいちゃん!』

それは紛れもなく曽祖父の顔でした。

曽祖父は威厳に満ちた穏やかな、しかし感情のない顔で、しばらくの間ただじっと母を見ていました。

やがて曽祖父は前を向いてしまいました。

※

その時になってようやく、母は首だけ動かせるようになっていました。

彼らがどこへ向かっているのか気になって、母は首をめぐらせて彼らの行く方向を見ました。

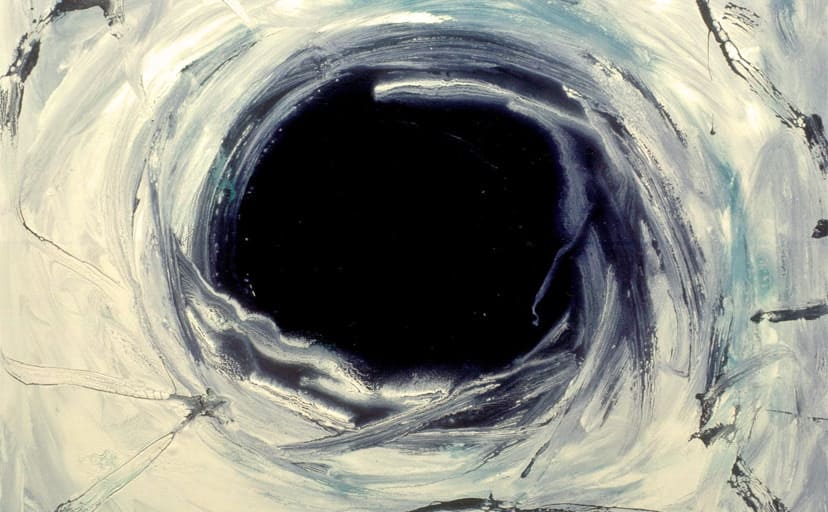

部屋の反対側の壁へ消えて行くのかと思いきや、彼らの進む方向には穴がありました。

ぽっかりと、灰色の渦のような、異次元への入り口を思わせるような穴でした。

『おじいちゃん、死んでしまったんだ』

その穴を見た瞬間、母ははっきりとそう思いました。

母が見ている前で、彼らは静々と進んで行き、やがてその穴の中へ消えてしまいました。

彼らが消えると同時に、母の金縛りも解けました。

そしてその日の晩、母は曽祖父が亡くなったことを知ったのでした。

亡くなった時刻は、ちょうど母が金縛りに遭っていた時刻だったそうです。

※

この話には、少し続きがあります。

後年のことですが、機会があって母は友人と金縛りの体験について話をしたそうです。

その友人の旦那さんは、頻繁に金縛りに遭う方で、親戚の誰かが亡くなると必ず金縛りに遭い、しかもその間、亡くなった人が穴へ吸いこまれて行くのを見るとの話でした。

その話を聞いて母が自分の体験談を話すと、友人にその穴の絵を描くよう言われました。

旦那もそんなような穴だと言っていたからと言うのです。

母は近くにあった子供用のクレヨンで、その穴の絵を描きました。

帰宅した友人の旦那さんにその絵を見せると、その穴はまさに、旦那さんが見る穴にそっくりだったそうです。