俺は5年前、大学1年の時に重い精神病を患った。

最初は何となくやる気が起きないことから始まったんだが、そのうち大学の構内とか、人込みの中とかで、俺の悪口が聞こえるようになったんだ。しかも人が気にしてるような、えげつない悪口が。

当時、俺はそれが幻聴だなんて解らなかった。ただ、誰かが腹の立つようなことを、こそこそと囁いているというような認識だった。

俺は次第に鬱病のようになり、部屋に引きこもってしまった。それでも悪口は聞こえてくる。俺は怖くなって、下宿の隙間という隙間を目張りして、完全に籠城するようになった。

心配した友人が訪ねてきたのだが、話をするうちに、どうも俺の方がおかしいという結論になり、病院へ行った。そしたら統合失調症だった(簡単に書いたが、ここまでで半年は経過している)。

周囲と相談し、俺が一人で生活することは困難という結論に至った。俺は大学を休学し、急遽田舎へと帰ることにした。

都会のK駅を発ったのは、夜の7時くらいのことだった。駅に至るまでの雑踏や、電車の中では、始終、本物と変わりない悪口が聞こえていた。

電車の外は段々と暗くなり、乗客も次々降りてゆく。

俺が住んでいた京都府から田舎のN駅までは、1度だけ乗り換えをしなければならなかった。俺は予定通りY駅で降りたんだけど、乗り換えるべき電車がない。

困り果てて駅員に相談したところ、どうやら俺は駅を間違えたらしい。

「この駅で降りるはずがないんだけどなあ」と思いつつ、俺は駅員にY駅へ至るまでの路線を聞き出した。

駅員は、この駅から出る電車に乗り、X駅で乗り換えをしなければY駅には着かないと言った。

おかしい、おかしいと首を傾げつつ、俺は精神病だから、俺の方こそおかしいんじゃないかとも思った。

駅員が指示する電車に乗り、俺はX駅へと向かった。けれど後々のことを考えれば、やっぱおかしかったのかもしれない。電車の中では、やっぱりずっと悪口が聞こえていた。

※

X駅に着いたのは、20分ほど経った後だ。

ただX駅に着いて愕然としたのだけど、そこは山の中の駅だった。まあN駅まで田舎の路線を走っていたこともまた事実だが、それにしてもこの寂れ具合は驚いた。

狭い山の中の集落で、まばらな家々が見える他は、ただ田んぼがあるばかりだった。

駅員からは乗り換えるだけでいいと聞いていたけれど、次の電車がいつ来るのか不安になってしまった。

だって、線路は1本だけしかなかったし。時刻表のようなものもプラットフォームにはない。明かりは電球が1つあるだけだし、誰もいないのに悪口は聞こえてくるし、気分は最悪だった。

とりあえず、俺はまた駅員に路線を聞いてみることにした。駅員がいるのか、という疑問はあったが。

はっきり言うと、駅員はいた。真っ暗な駅舎の中、受付にだけ光が灯っていて、軍人みたいな制服に身を包んだ駅員が、1人だけ。

「Y駅に行く電車はいつ来ますか?」と聞いたけど、駅員は「ぐごご…」と低いうなり声を出すだけだった。

重ね重ね同じことを尋ねても、駅員は唸り声を出して、何かを催促する手振りをするだけだった。

はっきり言って、知的障害なんじゃないかと思った。どうやら駅員が切符を出せと言いたいらしいと気付いて、俺は切符を出した。

すると駅員は、何も言わず切符を切ってしまった。それはY駅まで行くための切符だったのに、俺は愕然とした。

「貴方は話が解らないんですか? 他の人を呼んでください!」

俺がそう言うと、駅員は駅舎の外へ行けというような手振りをした。

言われるがまま俺は駅舎の外に出たんだが、全く誰もいない。やはりあの駅員は知的障害だったのかもしれない。

「お前はあの駅員と同じ知恵おくれだ」

みたいな幻聴が繰り返し脳内に響いていた。多くの人が非難していた。母親に電話しようと思ったが、圏外だった。

俺は駅舎へ退き返そうとしたが、あの知的障害の駅員に会うと思うと何となく嫌だった(知的障害の駅員というのは確かに変だが)。

ただ、何もない田園風景の遠くから、何かが祭囃子のようなものが聞こえていることも確かだった。それが幻聴であるか、全然判断がつかないけれども。

もしかしたら駅員は話の分かる地元民に聞けと言いたかったのかもしれない。俺は音のする方向へ足を向けた。

誰もいない道を歩いて、10分ほどした後のことだろうか。向かい側から、1人の老人が歩いてくるのが見えた。

その老人には片足がなく、義足をしていた。歩くたびに、こつこつと金属質な音が聞こえる。俺は老人を捕まえて、今まであったことの事情を話した。

すると老人は、

「この十字路を真っ直ぐ行って、突き当りを左に行ったら、トンネルが見えるけえ、そこを通って、次に見える角を右に、その次の次の角にバス停があるけえ、そこからY駅に行けるけえな」

と言う。

それが本当に正しい言葉かどうかは解らなかったし、ややこしい老人の説明に俺は混乱した。

すると老人は、

「地図を書いてやろうか」

と言った。

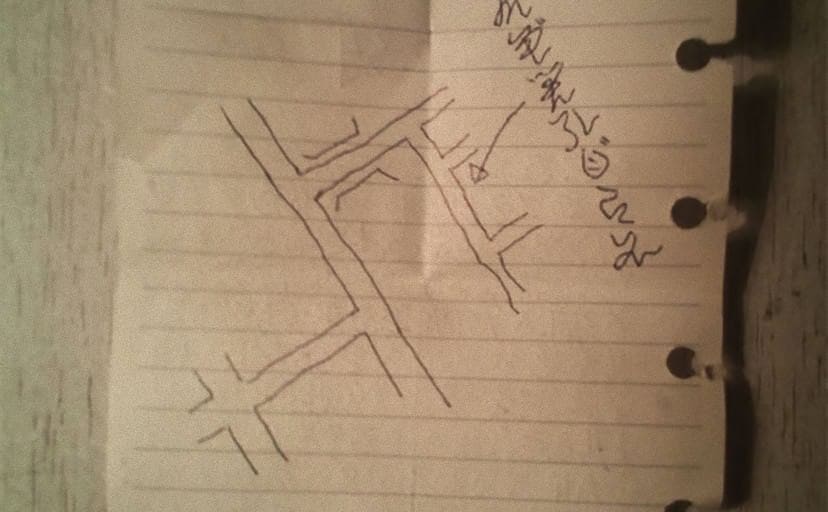

老人は手帳を取り出して、ページの余白に地図を書いてくれた。手帳には変な文字が多く書かれていて、余白は少なかった。

「この通りに行けば間違いはないから」

と言って、老人は地図を渡す。

その地図を見て、俺は首を傾げてしまった。地図自体は問題ないとして、そこに書かれている文字が、見たこともない文字だったからだ。

ひらがなでもなければ、漢字でも、ハングルでもない。強いて言えば、子供の落書きみたいな文字だ。

「この文字は、何ですか?」

と聞くと、老人は

「バスの出る時間や」

とだけ言った。俺は理不尽な気持ちになりつつ、老人に礼を言って、その通りの道を進むことにした。

言われるがまま道を進み、トンネルを抜けると、確かにバス停があった。バス停には、サングラスを掛けたババアが一人だけ座っている。

こんな真夜中に何でサングラスなのか、ちょっと疑問に思った。けれども知恵おくれの駅員といい、老人が書いた謎の文字といい、その程度の疑問はもうどうでもよかった。

とりあえずバスを待てばいいわけだから、老人の渡した地図をポケットに仕舞おうとした時、俺はぎょっとした。

二つ折りにしようとした紙片の裏側に、その文字がびっしりと書かれていたからだ。

老人の言っていたバスが来たのは、10時くらいのことだったか。バスに乗ったのは、俺と、サングラス姿のババアだけだった。

その時に気付いたんだけど、ババアは目が見えないらしかった。ババアはY駅に向かう途中のバス停で降りた。

はっきり言えば、俺はつつがなくY駅に着いた。 というか、何で今まで着けなかったのか。全くの疑問としか言いようがない。

最初の時点でY駅に辿り着けなかったこと自体がおかしいし、駅員に知的障害者が採用される訳がないし、老人の書いた文字も変だった。

ただその時点で俺自身がおかしかったわけだから、統合失調症ゆえの妄想なんじゃないかとも思った。

1時間ほど遅れてN駅に到着し、俺は2年間田舎で休養していた。その間、様々な幻聴や妄想が俺を苛んでいた。ただ症状は比較的軽い方で、俺の病気はその2年で治ったんだ。

そこまではいい。

ただ問題は、先月の大晦日、俺が実家に帰省した時だ。ふと俺の部屋を整理し、懐かしい思い出に浸っていた時、古いコートのポケットから一枚の紙片が出てきたんだ。

そのコートは、俺が5年前に糖質で帰省した時のものだった。

紙片というのは、もちろん老人が書いてくれた地図だ。

それが今、俺の手元にある。