俺の叔母は脳腫瘍をこじらせて鬼籍に入った。

無論悲しかったが、それ以上に恐ろしい死に方だったのだと、今にしてみれば思う。

入院してから早いうちに脳腫瘍だという診断は受けていて、叔母も元々楽天家だったので、たいして気にせずに治療を続けていた。

まあ、見舞いに行ったら行ったで、大好きなヒロタのシュークリームを5個も平らげるぐらいだったので、親戚一同たいして心配もしてなかった(俺の分まで食った)。

見舞いに行って病室で写真を撮ったり、一時退院で地元の美味い寿司屋で写真を撮ったりして、お気楽だったわけだが、俺と彼女の姉であるお袋は奇妙なことに気がついていた。

ぶっちゃけ、心霊写真らしきものが撮れるようになった。病室で撮った写真には、肩から指がのぞいていたり、窓の外に異形が写っていたりした。

寿司屋での写真には、カウンターの一番端っこに黒い男が座っていたりと、撮影する写真には日増しにそういった禍々しいものが写り込むようになった。

決定的だったのは、病室のスナップにあるはずのない市松人形が写り込んでいた時だった。

叔母はやっぱり楽天家なので「ぼやけてるけどかわいい! 座敷童かしら」とお気楽だったのだが。

お袋と俺は何ともいえない気持ちになって、主治医に「実際のところはどうなのか?」と食い下がった。

数日後、俺とお袋は主治医に呼び出され、余命1年と宣告された。

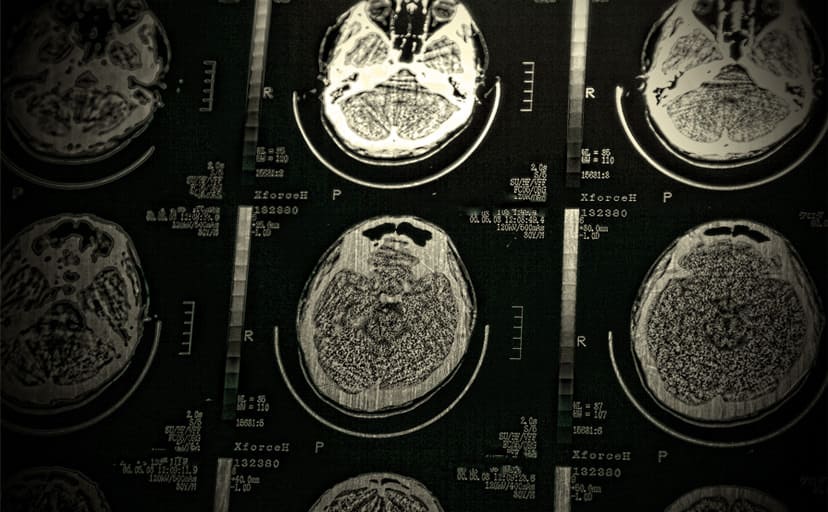

お袋はがっくりと力をなくしてしまい、主治医の話を俺が聞くという手はずになってしまった。主治医がCTやMRIの写真を取りだして、架台に掛けて説明を始めた。

何枚も何枚も叔母の頭の輪切りが連なっている写真を見ながら、なんとか叔母の病状を理解しようと、俺は必死になって主治医に質問をした。

「これが腫瘍なのか? ここの影は何だ? 俺たちはどう叔母に接したらいいのか?」等など。そのたびに主治医は親切に答えてくれた。

拡大のCTの写真を見せられた時、俺はどうも腑に落ちなかった。叔母の病巣のあたりに、もやがかかっているように撮れている写真。

こんなにひどいのかと俺は本気で心配になり、主治医に強く質問した。すると主治医は沈鬱な声で「この写真だけが変なのです。どうやってもうまく撮れません」と答えた。

CTであるにも関わらず、叔母の後頭部にはもやがかかっている。そのもやはCTであるにも関わらず、まるで後頭部からそのもやが抜けて行ってるかのように、輪切りの頭部に写っている。

CTなので、人体以外に影が映ることはまずない。にも関わらず、そのもやは抜けていく魂のようにぼんやりと、しかしはっきりと流れを作って写っていた。

※

それから半年、叔母はすっかり抗ガン剤の副作用で髪が抜け落ち、藁半紙のような皮膚になっていた。

大好きなシュークリームも、マグロの握りも受け付けないようで、俺たちが来ると、ただ横たわって薄くなった唇でかすかに微笑んでいた。

いつしか心霊写真は撮れなくなり、正確に叔母の現状をカメラは映し出すようになっていた。

主治医が、最後のCTを見せてくれることとなった。はっきりと叔母の後頭部には、腫瘍が認められる。大きかった。

「片目はもう見えないはずです」と主治医は告げた。なるほど。脳のあちこちに広がった腫瘍は、素人が見ても、視神経を押し出そうとしているのがわかる。

「これだけはお見せしたくはないのですが、我々もなんだか解りません。でも、現実に撮れたCTです」

と主治医は困惑しながら、俺たちに告げた。

「質問はしないでください。機械の故障でもありません。ご親族の方が判断してください」

そう言って主治医は、別の封筒に入ったCTを架台にかけた。頭頂部から連続で撮影したCT。

なるほど。叔母の脳は腫瘍だらけだ。

1枚目、2枚目、3枚目、そして6枚目がかけられたその瞬間、俺とお袋は声を上げた。

「いちまさんだ…」

そこには、後頭部に髪の毛を広げた逆さ写しの市松人形が、ぼんやりではあるが確かに写っていた。

見間違い、錯覚、見当違い。

どの言葉も虚しくなるほど、それはしっかり写っていた。後頭部から髪の毛が溢れ出している。

脳のしわに見えた模様は、明らかに優しい表情の市松のそれだ。次の写真は何も写っていない。その写真だけにその人形は写っていた。

きっかり一年後、叔母は鬼籍に入った。

別段苦しむこともなく、ゆっくりと眠っていった。棺には、叔母の可愛がっていた市松人形を納めた。あのCTに写った市松人形は、これだと思った。

果たして、この人形が叔母を連れて行ったのか、それとも苦しまないように守っていたのか、それは分からなかった。ただ、何らかのメッセージを持っていたのは間違いないと思う。

その叔母とともに鬼籍に入った市松の姉妹人形は、いま家に形見分けで残されている。

叔母の優しい表情の写真と、週替わりで供えられるお菓子と一緒に、その人形は俺の家を見守っている。

なんとなく安心だが、もし俺がCTを取るような事態になったら、できれば写って欲しくないのが本音だ。